Chasseurs et jeunes unis pour la protection des amphibiens

Les chasseurs de Côtes-d’Armor : Un engagement à la croisée des amphibiens et des jeunes

Dans un élan admirable de solidarité entre générations, les chasseurs des Côtes-d’Armor se mobilisent pour sensibiliser les jeunes à la protection des amphibiens. Ce soutien affiche un double objectif : protéger la biodiversité locale tout en renforçant les liens entre les passionnés de nature et les nouvelles générations. Une initiative rafraîchissante qui ne manque pas de charme et qui pourrait bien avoir des répercussions sur l’avenir de notre écosystème.

Ces amoureux de la nature ne se contentent pas de remplir leurs cartouches. En effet, ils prennent le temps d’éduquer les jeunes en organisant des ateliers pratiques et des sorties sur le terrain. Que ce soit pour le sauvetage de grenouilles ou l’analyse des habitats naturels, chaque instant passé à transmettre des connaissances compte. Après tout, qui d’autre que ceux dévoués à la chasse pour comprendre les enjeux de la faune et de la flore locales ?

La stratégie mise en place se distingue également par un aspect pédagogique innovant. La sensibilisation auprès de la jeunesse passe par des activités interactives, où le plaisir et l’apprentissage se conjuguent à merveille. Les enfants apprennent, par exemple, à identifier les différentes espèces d’amphibiens et à distinguer les écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Ces approches ludiques créent des souvenirs indélébiles et renforcent le respect des jeunes pour la nature.

Mais cette implication ne s’arrête pas là. Les chasseurs agissent également en véritables gestionnaires de la faune. Ils participent à des projets de sauvegarde en élaborant des plans d’action pour protéger ces petites créatures fragiles, devenues le symbole de la biodiversité en danger. Ainsi, leur rôle s’étend bien au-delà d’une simple activité de loisir, s’inscrivant dans une démarche proactive pour préserver la richesse naturelle.

Dans un monde où les menaces pesant sur l’environnement se multiplient, cette initiative en Côtes-d’Armor donne un élan d’espoir. Les jeunes générations sont embauchées dans un mouvement où la chasse et la conservation de la biodiversité vont de pair, prouvant qu’il est possible d’allier passion et responsabilité. À quand un atelier amphibien dans votre région ? Pourquoi ne pas vous renseigner auprès des acteurs locaux pour rejoindre ce mouvement qui fait vibrer le cœur des initiatives écologiques ?

Pour découvrir d’autres informations sur la chasse et des conseils pour vous engager, rendez-vous sur Caninstore.

Actuchassse pour Caninstore

Différences entre chevreuil et cerf

Différences entre le chevreuil et le cerf : le grand décryptage

La confusion entre chevreuil et cerf persiste dans l’esprit de certains, pourtant ces deux espèces de cervidés présentent des différences notables. Que vous soyez chasseur aguerri ou simplement un curieux, il est temps de décortiquer ces incongruités souvent rapportées dans les médias.

Les poids et tailles qui parlent d’eux-mêmes

À première vue, le poids et la taille constituent les différences les plus évidentes. Un cerf élaphe, le grand de la famille, affiche un poids pouvant atteindre 250 kilos, tandis que le chevreuil, bien plus léger, pèse entre 15 et 30 kilos. À côté de ces chiffres, l’adulte cerf mesure entre 1,10 m et 1,40 m au garrot, alors que le chevreuil culmine à environ 70 cm. Faisons simple, le cerf, c’est le poids lourd, et le chevreuil, le poids plume.

L’âge et les appellations : un vrai casse-tête

En creusant un peu, on découvre que les appellations varient également. Chez le cerf, le jeune est un faon jusqu’à six mois, avant de devenir hère puis daguet entre six mois et deux ans, pour finalement être désigné comme cerf. La femelle, quant à elle, subit une transformation similaire, commençant par être un faon pour devenir une biche.

Du côté du chevreuil, le mâle s’appelle brocard et la femelle, chevrette, tandis que leurs jeunes sont également des faons jusqu’à six mois. Entre six mois et un an, tant le mâle que la femelle se nomment chevrillard. Une vraie jungle d’appellations !

Caractéristiques physiques : le pelage et les bois

Le pelage joue aussi un rôle clé dans la distinction entre ces deux espèces. Le faon de cerf présente des taches blanches dispersées, alors qu’un chevreuil arbore des taches bien alignées. Au printemps, le cerf exhibe un poil roux vif, qui devient épais et gris-brun en automne. De l’autre côté, le chevreuil fait de même mais avec un poil plus court.

Les bois, quant à eux, sont un autre facteur discriminant. Les bois du cerf peuvent mesurer un impressionnant mètre et peser jusqu’à 10 kilos, alors que ceux du chevreuil mesurent entre 20 et 25 cm pour un poids de 300 à 600 g. Et petite originalité, le chevreuil est anoure, c’est-à-dire qu’il n’a pas de queue. Avez-vous déjà vu un chevreuil passer sans que sa petite tache claire de poils, le « miroir », ne soit visible ? Un spectacle plutôt amusant !

Inversement, qui se trompe sur ces belles bêtes ?

Malgré la clarté de ces différences, il est surprenant de constater que nombres d’articles en ligne (et même des revues réputées) continuent d’ériger des amalgames entre ces deux cervidés. Des biches se mêlant à des faons, un vrai festival d’inexactitudes qui mérite d’être rectifié. Gardons un œil ouvert pour éviter que ces erreurs ne s’installent dans l’imaginaire collectif.

En fin de compte, s’il y a bien une chose à retenir, c’est que chevreuil et cerf ne sont pas interchangeables. Que vous partiez à la chasse ou que vous souhaitiez simplement briller en société, cet éclairage devrait redonner à chacun le bon sens des termes !

Gypaète barbu en Bretagne

Un gypaète barbu fascinant survole la Bretagne

Début mai, un événement ornithologique a captivé l’attention des passionnés d’oiseaux en Bretagne avec l’apparition inattendue d’un gypaète barbu, un rapace des montagnes. Ce majestueux oiseau a parcouru des centaines de kilomètres, soulevant de nombreuses interrogations : que faisait-il si loin de son habitat naturel ?

La réintroduction du gypaète barbu

Le 13 mai 2024, deux jeunes femelles gypaètes barbus, surnommées « Terre » et « Tornade », ont été relâchées dans les falaises du Parc national des Cévennes par des écoliers du village de Vébron. Âgées d’environ trois mois et pesant chacune plus de 5,5 kg, ces rapaces font partie d’un programme de réintroduction orchestré depuis le centre d’élevage de Guadalentín, en Andalousie. Pour suivre leurs évolutions, les scientifiques ont équipé les oiseaux de balises GPS.

Une traversée impressionnante

Le 1er mai 2025, l’un des gypaètes, « Terre », a été localisé en Loire-Atlantique après avoir survolé l’île d’Arz et Quimperlé. En quelques heures, ce parcours a fasciné tant les curieux que les experts présents dans la région. La balise GPS a révélé que l’oiseau se trouvait entre Plouarzel et Plouguerneau, avant d’atteindre l’embouchure du Trieux.

Observation et interaction dans le ciel breton

Alertés par la localisation de « Terre », les chercheurs se sont précipités sur le terrain dans l’espoir de l’observer le lendemain matin. Après plusieurs heures d’attente, leur patience a porté ses fruits : « Terre » a été aperçue dans le ciel, poursuivie par une buse. Impassible, elle a poursuivi son vol en direction du nord-est. Quelques heures plus tard, le gypaète barbu a été localisé au-dessus de l’estuaire de la Vilaine, réalisant ainsi un véritable tour de Bretagne en à peine deux jours.

Étonnamment, ce vol de « Terre » a non seulement enrichi nos connaissances sur le comportement migrateur de cette espèce, mais a également permis de réunir une communauté d’ornithologues et de passionnés pour célébrer la beauté de la nature à l’état pur.

Actuchassse pour Caninstore

Pour en découvrir davantage sur la faune et la flore, rendez-vous sur Caninstore.

Retour du loup en Normandie

Un retour inattendu du loup en Normandie

Le loup reprend du service en Normandie après plus d’un siècle d’absence. Ce retour, tout aussi fascinant qu’inquiétant, a été confirmé par la découverte d’un cadavre de loup sur l’autoroute A131 au mois de janvier. Après diverses rumeurs au sein de la communauté locale, des analyses ADN ont confirmé qu’il s’agissait effectivement d’un loup d’origine est-européenne. Malheureusement, cet individu a trouvé une fin tragique après un long périple, percuté par un véhicule normand.

Des attaques qui sèment le trouble

Ce n’est pas la première fois que des loups font parler d’eux en Normandie. En effet, plusieurs attaques récentes sur des troupeaux en Seine-Maritime ont suscité beaucoup d’inquiétude parmi les éleveurs. Dans la nuit du 10 au 11 janvier, un éleveur a retrouvé une brebis avec la gorge entaillée à Daubeuf-Serville. À peine une semaine plus tard, trois brebis ont été attaquées à Gonfreville-Caillot, mais ont eu la chance de survivre, grâce à un valeureux bélier. D’autres moutons blessés à la gorge à Épreville ont rappelé des événements similaires de l’année précédente.

Olivier, gestionnaire de la page Vigilance Loup, a partagé son inquiétude : « On a l’impression de revivre la même chose que l’année dernière. C’est le même scénario », a-t-il déclaré à France 3.

Souvenirs d’une menace ancienne

En janvier 2024, le Pays de Caux avait déjà été secoué par des attaques similaires, où une dizaine de moutons avaient été soit tués, soit gravement blessés en seulement deux semaines. Olivier, également habitant de Froberville, a partagé son expérience traumatisante : « J’ai vu un carnage. Roméo, mon agneau de moins d’un an, avait des plaies profondes et ses organes sortaient de son corps ». Des récits qui font froid dans le dos et qui témoignent de la réalité inquiétante que vivent certains éleveurs.

Une présence surprenante et persistante

Depuis 2019, les apparitions de loups se multiplient, comme si la nature souhaitait rattraper le temps perdu après plus d’un siècle d’absence. En 2020, une image capturée à Londinières a confirmé la présence d’un loup venu des Alpes. Ces animaux, souvent jeunes et solitaires, parcourent de longues distances en quête de nouvelles meutes, surprenant par leur capacité d’adaptation à des zones densément peuplées comme la Seine-Maritime. Certains loupent leur destin sur la route, d’autres poursuivent leur voyage, comme en témoignent des observations récentes, dont celle de Mauranne, qui a affirmé avoir vu un loup passer à seulement 30 mètres de sa voiture en janvier 2025.

Le retour des loups en Normandie soulève de nombreuses questions sur la cohabitation entre la faune sauvage et les activités humaines, ainsi que sur les mesures à prendre pour protéger tant les éleveurs que les animaux. Cela pourrait bien être le début d’une nouvelle ère où la présence des loups doit être gérée avec précaution et compréhension.

Actuchassse pour Caninstore

Rencontre nocturne avec un wallaby dans l’Aisne

Une surprenante rencontre nocturne avec un wallaby dans l’Aisne

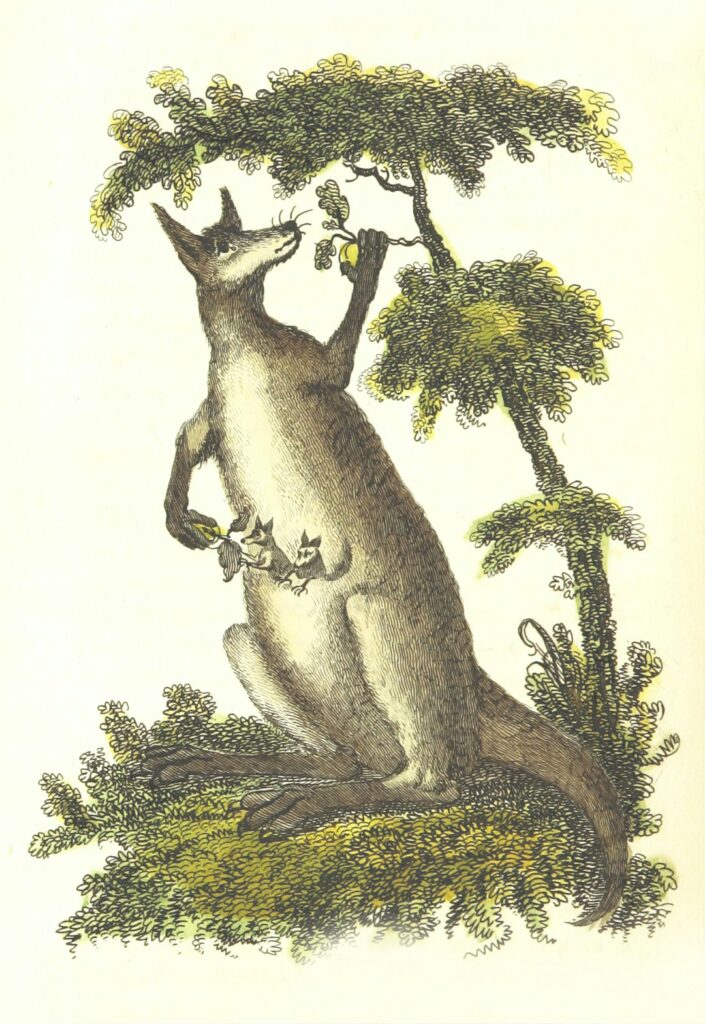

Un kangourou ou un wallaby sur la route ?

Le jeudi 8 mai, aux environs de 22 heures, une automobiliste a fait une rencontre pour le moins inattendue à La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, dans l’Aisne. Alors qu’elle circulait tranquillement, elle a croisé une silhouette étonnante sur la chaussée. Ni chat, ni sanglier, mais bel et bien un marsupial, potentiellement un kangourou ou un wallaby, qui profitait visiblement d’une escapade en pleine nuit.

Une réaction pleine d’étonnement

Intriguée par ce spectacle inhabituel, l’automobiliste a dégainé son téléphone pour immortaliser la scène. L’animal, insensible aux phares de la voiture, est resté stoïque avant de s’éclipser d’un bond gracieux. Elle a souligné : « Au départ, je pensais que c’était un blaireau dressé sur ses pattes, mais rapidement j’ai réalisé que c’était un kangourou. J’ai filmé cela au cas où personne ne me croirait », un bon réflexe, vous en conviendrez.

Une énigme à résoudre

La présence d’un marsupial sur les routes de l’Aisne a immédiatement suscité des interrogations. Les habitants rencontrent habituellement des animaux comme des renards et des chevreuils, mais un wallaby n’est pas vraiment dans le répertoire local. Cette apparition soudaine laissait supposer une évasion d’un enclos voisin. En effet, ce n’était pas un cas isolé : près de quinze ans auparavant, un autre kangourou, enfin un wallaby, avait été aperçu dans la région.

Le mystère élucidé rapidement

Heureusement, le suspense n’a pas duré longtemps. Le wallaby a été retrouvé sain et sauf dans son enclos, après avoir profité d’une petite fugue. Le maire, Daniel Viano, a précisé que l’animal était hébergé sur un terrain privé, avec un autre compagnon. Il a exprimé : « L’un des deux a eu envie de prendre l’air et s’est échappé. Finalement, après sa rencontre avec l’automobiliste, il est rentré tranquillement. Cet animal est très gentil, il n’y a eu aucun problème ». Une anecdote qui a réjoui les habitants pendant plusieurs jours.

Une simple escapade

Il convient de noter que ce wallaby n’était pas issu d’une ancienne ferme pédagogique, comme l’animal qu’on avait vu quinze ans plus tôt. Il s’agissait d’un animal domestiqué, résident temporaire sur un terrain privé. Une semaine plus tard, les deux wallabys ont quitté la commune, probablement pour éviter de nouvelles aventures. Malgré ce petit frisson, ils n’ont causé aucun incident, permettant ainsi à cette histoire de faire le tour des conversations locales.

Cette rencontre insolite reste un événement marquant dans une commune où la faune sauvage se résume généralement à des espèces plus familières. Qui aurait cru qu’un wallaby se soit donné rendez-vous sur une route de l’Aisne ? En espérant qu’il pense deux fois avant de renouveler l’expérience !

Actuchassse pour Caninstore

Pour en savoir plus sur la chasse et la faune, visitez notre site Caninstore.

Chasseurs et Jeunes Ensemble pour la Protection des Amphibiens

Côtes-d’Armor : Chasseurs et Jeunes Unis pour Sauver les Amphibiens

En ce 6 mai 2025, les chasseurs des Côtes-d’Armor se sont mobilisés pour une cause inattendue : sauver les amphibiens. Ce mouvement, qui pourrait faire froncer les sourcils de nombreux observateurs, démontre pourtant que les passionnés de chasse ne sont pas exclusivement tournés vers le gibier. Au contraire, il s’agit ici d’une initiative visant à sensibiliser les jeunes à l’importance de la biodiversité et du respect des espèces protégées.

Le succès de cette opération repose sur la collaboration entre chasseurs et jeunes, qui se sont unis pour diverses activités éducatives et pratiques. Pourquoi inciter la jeunesse à prendre part à de telles actions ? Peut-être parce que la protection de notre environnement futur dépend, en grande partie, des valeurs inculquées dès le plus jeune âge. En plantant des haies ou en participant à des sessions de formation, les jeunes prennent conscience des enjeux qui les entourent, tout en apprenant à préserver les habitats naturels de nombreuses espèces.

Ces actions ne sont pas qu’un simple coup de pub pour les associations de chasse. Elles soulignent une volonté plus profonde : celle de rétablir l’image des chasseurs, souvent associé à la destruction plutôt qu’à la conservation. En réalité, beaucoup de chasseurs sont en première ligne pour la protection de l’environnement. Ils savent pertinemment que la préservation de l’écosystème est en définitive bénéfique pour leur propre passion.

Ainsi, la gestion durable des ressources naturelles natalise les esprits. Les jeunes ne sont pas seulement là pour apprendre, mais aussi pour penser à l’avenir de notre planète. Qui sait, peut-être qu’en devenant des ambassadeurs de cette cause, ils continueront à défendre la nature tout au long de leur vie. Après tout, une jeune génération consciente pourrait bien être le meilleur rempart contre la dégradation de notre environnement.

Ce type d’initiative pourrait être le début d’un mouvement plus large, où chasseurs et environnementalistes unissent leurs forces pour une cause commune. À l’heure où les débats sur la chasse font rage, il serait peut-être temps d’ouvrir les yeux sur des collaborations inattendues qui mettent au premier plan la préservation de la biodiversité.

En conclusion, il est essentiel de continuer à encourager ces alliances, car la protection de notre planète est l’affaire de tous, chasseurs comme non-chasseurs. Unissons nos efforts pour un avenir meilleur !

Actuchassse pour Caninstore

Pour découvrir plus sur le monde des chasseurs, visitez Caninstore.

Vipères de France Espèces et Caractéristiques

Les Vipères de France : Quelles Espèces Trouvez-vous ?

En France, les serpents n’ont pas toujours bonne réputation, surtout lorsqu’il s’agit des vipères. Parmi les 100 espèces de vipères connues dans le monde, quatre d’entre elles se sont établies sur le territoire français. Également victimes de préjugés et de destruction, celles-ci ont vu leur statut évoluer grâce à une législation protectrice mise en place depuis janvier 2021, après des décennies de déclin. Mais au-delà de leur venin redoutable, que savons-nous vraiment d’elles ?

Les Quatre Espèces de Vipères en France

Ces quatre reptiles venimeux sont la vipère Péliade, la vipère Aspic, la vipère de Seoane et la vipère d’Orsini. Ensemble, elles constituent un écosystème fascinant, mais elles ne sont pas à prendre à la légère. Chaque année, environ 300 morsures de vipères sont recensées en France, bien que seulement 4 décès aient été rapportés depuis 2001. Cela fait moins de 10 cas pour 10 000 morsures !

La Vipère Péliade (Vipera berus)

La vipère Péliade, bien qu’une petite bête, fait pas moins de 55 à 80 cm de long, selon qu’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle. Les mâles sont souvent gris à brun avec un zigzag sombre, tandis que les femelles arborent des motifs de couleur beige ou brun-roux. Sa présence est bien notée dans le nord de la France, le Massif Central et même jusqu’à 1 782 mètres d’altitude dans les Alpes.

La Vipère Aspic (Vipera aspis)

Considérée comme la plus grande des vipères françaises, la vipère Aspic mesure entre 50 et 85 cm. Avec ses couleurs vives allant du jaune au noir, elle habite les terrains au sud d’une ligne reliant la Moselle et la Loire-Atlantique. Contrairement à son nom, elle n’est pas si « aspique » que ça !

La Vipère de Seoane (Vipera seoanei)

Cette espèce, un peu plus discrète, ne se trouve que dans une petite zone des Pyrénées-Atlantiques. Sa taille varie généralement entre 40 et 50 cm pour les adultes. Les mâles et les femelles sont assez similaires, avec des coloris variant entre beige et brun. En somme, elle fait le job sans attirer trop l’attention.

La Vipère d’Orsini (Vipera ursinii)

Si vous cherchez la surprise, ne cherchez pas plus loin que la vipère d’Orsini, la plus petite vipère d’Europe. Mesurant entre 15 et 50 cm, ses motifs de zigzag gris-noir la rendent unique. Rare comme un bon fromage fin, elle se trouve uniquement dans les Alpes du Sud, occupant des milieux d’altitude spécifiques.

Que Mangent nos Vipères ?

Bien qu’on pourrait penser que tout tourne autour des rongeurs, la vipère d’Orsini est en réalité insectivore, s’attaquant principalement aux orthoptères. En revanche, les autres espèces préfèrent un repas à base de micromammifères, parfois agrémenté d’un lézard ou d’un oiseau. Qui a dit que ces petites bêtes n’avaient pas de goût ?

En somme, nos quatre espèces de vipères, bien que redoutées, demeurent des acteurs essentiels de la biodiversité française. Respectées et protégées, elles méritent notre attention, mais pas notre peur. Rendez-vous sur Caninstore pour plus d’informations sur la faune et plus encore.

Les habitudes de sommeil des oiseaux

Oiseaux : quelles sont leurs habitudes de sommeil ?

L’être humain consacre environ un tiers de sa vie au sommeil, alors que chez le chat, cela peut même atteindre la moitié. En revanche, de nombreux oiseaux ne dorment que quelques minutes tout au long de la journée, adoptant un mode de repos bien différent du nôtre. L’expression « dormir d’un œil » s’applique littéralement à certaines espèces !

Le sommeil en milieu naturel

À l’approche de l’hiver, il est fréquent d’observer des moineaux chargés de paille dans leur bec, préparant ainsi un abri douillet pour la saison froide. Contrairement au rouge-gorge qui préfère un perchoir extérieur, le moineau aime rester caché dans un abri urbain, profitant davantage de moments de repos que de véritables nuits de sommeil. Fait intéressant, les nids des passereaux, souvent visibles durant leur période de reproduction, ne servent pas de couchette en dehors de cette saison !

Dortoirs collectifs : un peu de chaleur humaine

Les comportements communautaires chez certaines espèces non nicheurs se manifestent dans des dortoirs souvent impressionnants. Avant de rejoindre leurs quartiers d’hiver en Afrique, des hirondelles s’alignent sur les tiges des roselières. De même, les étourneaux se regroupent par centaines sur des perchoirs, tandis que les pinsons du Nord, en provenance des taïgas, créent le spectacle visuel d’une mer d’oiseaux sur les arbres dénudés par les tempêtes automnales. Se regrouper ainsi permet non seulement de bénéficier d’une sécurité accrue, mais également de capter un peu de chaleur collective pendant les nuits froides.

Les défis du sommeil hivernal

Maintenir une température corporelle adéquate peut s’avérer délicat pour nos amis les oiseaux lorsqu’obscurité s’installe. En hiver, certains passereaux se blottissent en groupes dans des cavités, tandis que les mésanges à longue queue s’emballent sur les branches. D’autres, comme les colibris, plongent en état de léthargie pour économiser de l’énergie, tandis que certaines espèces, comme la mésange boréale, réduisent leur température interne pour survivre au froid.

La réalité du sommeil chez les oiseaux

Une idée reçue nous dit que les oiseaux « dorment la tête sous l’aile », mais en réalité, ils tournent souvent la tête en arrière pour la reposer sur leur dos. De nombreuses espèces présentent un sommeil fragmenté, avec des périodes de sommeil léger entrecoupées de réveils. Il a été prouvé qu’ils connaissent des phases de sommeil paradoxal, comme chez les mammifères, potentiellement jalonnées de rêves !

Le martinet à ventre blanc et son mystère

Le martinet à ventre blanc nous interpelle plus particulièrement. Il peut voler pendant 200 jours sans se poser ! Des études récentes, utilisant des dispositifs de suivi, s’interrogent sur sa capacité à trouver le repos en vol : se sert-il de courtes phases de sommeil ou de longues périodes de vigilance ? Contrairement à d’autres espèces, le rythme jour/nuit n’a pas de sens pour eux.

Les particularités des rapaces nocturnes et des limicoles

Quant aux rapaces, ils inversent carrément le schéma habituel du sommeil, alors que les limicoles, en quête de nourriture le long des côtes, choisissent de dormir aux heures les plus propices, qu’il fasse jour ou nuit.

Le refuge d’hiver des gallinacés de montagne

Les gallinacés de montagne, tels que le petit tétras et le lagopède, se réfugient sous la neige, formant des igloos naturels qui les protègent des caprices météorologiques. Une technique de survie remarquable permettant de se préserver des conditions extrêmes !

Le sommeil astucieux des oiseaux aquatiques

Les canards, comme les colverts, adoptent une technique fascinante : ceux qui dorment au centre d’un rassemblement le font généralement les yeux fermés, tandis que ceux en périphérie gardent un œil ouvert. Ce mécanisme de fermeture des yeux est contrôlé par l’activité de l’hémisphère cérébral. Ils sont capables d’alterner cette vigilance, se préservant ainsi des prédateurs tout en profitant d’un sommeil réparateur.

En somme, les habitudes de sommeil des oiseaux révèlent une extraordinaire adaptation à leur environnement. Chaque espèce a développé des techniques pour s’assurer sécurité tout en répondant aux exigences de leur mode de vie.

Actuchassse pour Caninstore

Pour en savoir plus sur la nature et la conservation, visitez Caninstore.

Erreurs à éviter face aux frelons asiatiques

Les erreurs à éviter face aux frelons asiatiques

Les frelons asiatiques, véritables terreurs volantes, se propagent sur le territoire français depuis leur arrivée accidentelle dans les années 2000. Ces prédateurs voraces d’abeilles ne se contentent pas d’impacter nos petites pollinisatrices, ils mettent aussi en péril la biodiversité locale. Voici quelques erreurs courantes à éviter si vous croisez ce redoutable insecte.

1. Ne pas écraser le frelon asiatique

Lorsque l’on aperçoit un frelon asiatique, la première réaction peut être de vouloir le écraser. Mais cette approche est tout simplement contre-productive ! Écraser un frelon déclenche la libération de phéromones d’alerte qui attirent ses congénères. Rester calme et s’éloigner tranquillement est la meilleure stratégie, car s’il y a d’autres frelons à proximité, un nid pourrait bien se cacher dans le coin.

2. Éviter les pièges artisanaux

On a tous vu ces pièges faits maison, ces bouteilles en plastique remplies de liquide sucré. Malheureusement, ils sont souvent inefficaces et, pire, ils piègent d’autres insectes bénéfiques comme les abeilles et les papillons. Pour une approche plus ciblée, optez plutôt pour les pièges spécifiquement conçus pour les frelons asiatiques, qui minimisent les dégâts sur les autres espèces tout en protégeant notre biodiversité.

3. Ne jamais tenter de détruire un nid

Dans l’ardeur du moment, l’idée de détruire un nid de frelons peut sembler séduisante. Cependant, c’est un acte dangereux et potentiellement illégal. Un seul nid peut abriter des milliers d’individus prêts à défendre leur territoire. Les méthodes maison comme l’eau bouillante ou les insecticides ne sont pas seulement inefficaces ; elles peuvent transformer une situation déjà délicate en un véritable désastre. La meilleure solution reste de faire appel à des professionnels formés à ce type d’intervention, en particulier si des enfants ou des personnes fragiles se trouvent à proximité.

En résumé, la vigilance et une approche éclairée sont essentielles face à ce nuisible. En évitant ces erreurs fondamentales, vous contribuerez à la protection de notre biodiversité tout en assurant votre sécurité et celle des autres.

Actuchassse pour Caninstore

Retour historique du martin-chasseur cannelle dans la nature

Retour du martin-chasseur cannelle à l’état sauvage : un renouveau historique

Une espèce disparue renaît sous le soleil de Palmyra

Le martin-chasseur cannelle, un oiseau qui avait complètement disparu, fait un retour inattendu dans la nature. Après avoir été éradiqué de l’île de Guam dans les années 1980, ce magnifique oiseau a vu le jour à nouveau grâce aux efforts dévoués de nombreux volontaires. En 2024, six spécimens, dont quatre femelles et deux mâles, ont été libérés dans la forêt tropicale de l’atoll de Palmyra, un lieu préservé du Pacifique Nord. Cette initiative a été saluée le 22 avril 2025 par la Société zoologique de Londres (ZSL) comme une excellente nouvelle pour les passionnés d’ornithologie.

Une première portée d’œufs depuis quatre décennies

La joie est palpable alors que les martins-chasseurs cannelle prennent rapidement leurs marques. Une adaptation remarquable leur a permis d’explorer leur environnement et de se nourrir de proies variées telles que des geckos et des araignées. La ZSL a annoncé, avec fierté, que quatre couples ont déjà établi leurs territoires, construit des nids et, comble de bonheur, pondu des œufs. C’est la toute première fois en près de 40 ans que l’espèce réussit à se reproduire dans la nature depuis son extinction sur son île natale.

Mésaventure à Guam : le serpent brun arboricole en ligne de mire

Malheureusement, l’espoir d’un retour des martins-chasseurs cannelle à Guam est encore lointain. La présence du serpent brun arboricole, introduit accidentellement dans les années 1940, représente une menace omniprésente. Ce prédateur a décimé de nombreuses espèces insulaires, y compris notre ami le martin-chasseur cannelle. Pour sauver l’espèce, les biologistes avaient alors transféré 29 spécimens dans un programme de reproduction en captivité aux États-Unis, suite à l’observation du dernier individu sauvage en 1988.

Un avenir prometteur à Palmyra

L’atoll de Palmyra, libre de prédateurs, s’affirme comme un véritable sanctuaire pour ces oiseaux en quête d’un nouveau départ. Les prévisions sont encourageantes avec d’autres relâchements d’oiseaux programmés pour cet été, visant à renforcer la population. L’objectif ultime : établir une colonie autonome et durable sur cet atoll. Bien que le rêve de voir un jour le martin-chasseur cannelle sur son île d’origine demeure, il reste crucial de s’attaquer au problème des serpents sur Guam avant d’envisager un retour définitif.

Actuchassse pour Caninstore

Découvrez le site pour en savoir plus sur la chasse et la faune !